Первая страница летописи Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов — приказ начальника Главного управления золотоплатиновой промышленности Народного Комиссариата тяжёлой промышленности СССР А. П. Серебровского от 28 марта 1935 г. № 79 об организации НИГРИЗолото на правах отдела Государственного всесоюзного золотоплатинового геологоразведочного треста «Золоторазведка». В книге «На золотом фронте» (1936 г.) А. П. Серебровский написал:«…Мы должны были… начать исследовательские работы, о которых раньше и не думали. Это нужно было сделать немедленно, потому что без наличия проверенной и вполне определённой сырьевой базы никакой план нового строительства рудников и фабрик ни к чему не привел бы; рост золотой промышленности определялся прежде всего кадрами, затем организацией труда, освоением разведки, наличием подготовленных запасов золота…».В 1936 г. НИГРИЗолото был выведен из состава треста «Золоторазведка» и стал самостоятельным.

НИГРИЗолото был учреждён для организации всесторонних геологических, геоморфологических, минералого-петрографических, физико-химических научных исследований месторождений золота и разработки эффективных методов их разведки, в том числе геофизических.

Первым директором и научным руководителем НИГРИЗолото стал профессор Томского горного института Николай Николаевич Горностаев, исследователь геологии золоторудных месторождений, автор важных обобщений в области стратиграфии, палеогеографии, палеогеоморфологии золотоносных районов Западной Сибири. В 1937 году доклад Н. Н. Горностаева «Золотоносные петрографические комплексы и генетические типы золотоносных месторождений СССР» был с вниманием заслушан на XVII сессии Международного геологического конгресса в Москве.

Николай Николаевич стремился организовать работу вверенного ему института на высоком научном уровне. С самого начала был налажен выпуск Трудов НИГРИЗолото, шёл тщательный отбор кадров и создан очень профессиональный коллектив.

В силу закрытости сферы деятельности «валютного цеха» страны имена представителей первого поколения института долгие годы оставались неизвестными даже специалистам. Но сегодня публикации ряда сотрудников НИГРИЗолото – М. Б. Бородаевской и Н. И. Бородаевского, Н. В. Петровской, Д. А. Тимофеевского, Н. А. Фогельман – вошли в классический фонд геологической литературы так же, как работы их талантливых учеников – С. Д. Шера, Л. А. Николаевой и других геологов, пришедших работать в НИГРИЗолото после окончания Великой Отечественной войны.

Коллектив института сосредоточился на изучении известных коренных месторождений Западной Сибири, Забайкалья и Урала и региональных исследованиях золотоносных районов для определения направлений поисковых и разведочных работ. Так, исследования россыпных месторождений в НИГРИЗолото возглавил В. К. Флёров, вместе с коллегами развернувший геолого-геоморфологические исследования в Ленском, Енисейском, Уральском, Восточно-Забайкальском районах. Все работы, во многом пионерные, проводились в тесном контакте с производственными предприятиями и завершались методическими рекомендациями.

Первые в СССР методические руководства по эксплуатационной геологии коренных и россыпных месторождений золота

Весной 1941 г. сотрудник НИГРИЗолото Д. А. Зенков с коллегами, обобщили опыт пятилетних полевых исследований института и выпустили первое в стране методическое пособие, предназначенное для рационализации работы геологической службы на горнорудных предприятиях золотодобычи – «Руководство по методике рудничной геологии для золоторудных месторождений. Ч. 1. Горноэксплоатационное опробование на золотых рудниках».В этой книге детально освещались методики наблюдений в горных выработках, сбора и анализа материалов, а также оперативного учёта недр на рудниках с акцентом на изучении рудного вещества, его морфологии и структуры самородного золота для последующего выбора поисковых критериев.

В конце 1941 г. вышло первое в стране«Руководство по эксплуатационной геологии россыпей»,подготовленное руководителем исследований россыпных месторождений в НИГРИЗолото В.К.Флёровым и А.А.Усовой. В этом пособии проанализированы все имевшиеся в тот период материалы, которые характеризовали россыпи Амурского и Приморского золотоносных районов. Книга увидела свет во время Великой Отечественной войны, когда ушедший в ополчение Валериан Константинович Флёров уже погиб на фронте.

В годы Великой Отечественной войны многие сотрудники НИГРИЗолото сражались на передовой, приближая Победу. Благодаря самоотверженной работе их коллег в тылу была укреплена сырьевая база многих предприятий в ряде регионов СССР, оказана своевременная помощь рудникам, форсировавшим свою работу и нуждавшимся во внедрении новых технологий и защите горняков от рудничной пыли.

Сводки с линии горного и геологоразведочного фронтов

Оккупация западных территорий СССР войсками Третьего рейха в июле – декабре 1941 г. сопровождалась масштабной эвакуацией производственных предприятий на восток. Для обеспечения их бесперебойной работы требовалось срочно освоить новые месторождения полезных ископаемых, в том числе цветных и редких металлов. 23 августа коллектив НИГРИЗолото приступил к работе на новом месте – в поселке Макарак Кемеровской области, куда институт был эвакуирован из Москвы по решению правительства.

Научные учреждения срочно переориентировали исследования с учётом требований военного времени. Постановлением НКЦМ СССР НИГРИЗолото переименован из геологоразведочного в научно-исследовательский горноразведочный институт золота и вновь подчинён Главному управлению золотоплатиновой промышленности. Его структура также претерпела изменения. Было создано два сектора – геологоразведочный и горный. Действовавшие до 1941 г. группы изучения рудных месторождений, россыпных месторождений, методики разведки и рудничной геологии, геофизики, а также горную и геолого-горно-экономическую группы и многочисленные лаборатории включили в зависимости от их профиля в один из этих секторов. Несмотря на экстренность переезда, сокращение числа научных сотрудников и трудные бытовые условия в НИГРИзолото функционировали все лаборатории (минераграфическая, минералого-аналитическая, физико-химическая, спектральная, шлихоминералогическая, пылеулавливания); возобновились выезды геологических партий и отрядов на полевые работы.

В связи с тем, что в условиях военного времени от горного сектора НИГРИЗолото постоянно требовалась оперативная техническая поддержка горнодобывающим предприятиям, в ноябре 1941 г. – начале 1942 г. на Урале (в городах Берёзовск и Дегтярск) и Алтае (в Лениногорске) были организованы научно-исследовательские опорные станции института. Их сотрудничество с предприятиями «Алтайполиметалл», «Березовзолото», а также с рудниками Дегтярским, Уфалейским, Хайдарканским и другими позволило увеличить добычу руд цветных металлов и золота. Выполнение этих задач курировал специалист по механизации горных работ, заместитель директора НИГРИЗолото (в 1941–1947 гг.) Пётр Дмитриевич Луневский.

Составленные специалистами института подробные отчёты об экспериментально испытанных на отдельных рудниках системах отработки месторождений, технологиях проветривания подземных горных выработок, об испытаниях промышленных взрывчатых смесей и новых сплавов для коронок и становились первой ступенью внедрения этих разработок на профильных предприятиях. Ярким примером тому могут служить совместные с производственно-экспериментальным управлением Союзвзрывпрома исследования НИГРИЗолото по теме №10 на Берёзовском руднике, первоначально направленные на создание ВВ–динамонов, или смесей аммиачной селитры с горючими добавками . Горнодобывающие предприятия должны были производить взрывчатые вещества самостоятельно, так как почти все ресурсы отправлялись на военные нужды. Тему №10 вели работавшие в штате Берёзовской горной опорной станции НИГРИзолото сотрудники Ленинградского горного института: известный металловед, один из организаторов алюминиевой промышленности в СССР доктор технических наук, профессор А. Н. Кузнецов (научный руководитель станции и темы) и старший инженер А. Г. Родионов. Итогом стало создание нового взрывчатого вещества «АК», которое можно было успешно применять не только на рудниках, но и в боевых условиях.

В эвакуации продолжились многие предвоенные работы – в том числе и по форсированию проходок горизонтальных горных выработок. К сожалению, проводивший их до войны инженер НИГРИЗолото Борис Владимирович Громов погиб на фронте в 1942 г. Исследования, направленные на защиту горняков от рудничной пыли возглавлял Владимир Александрович Сипягин. В годы Великой Отечественной войны в связи с интенсификацией бурения (производимого «всухую») и взрывных работ на рудниках ситуация особенно обострилась: у людей, длительное время остававшихся под землёй, массово развивался силикоз – тяжело протекающее заболевание лёгких, нередко приводившее к гибели через 6–12 месяцев. Сипягин говорил тогда: «Я буду считать свою жизнь прожитой не зря, если спасу хотя бы несколько человек». Он разработал индивидуальные средства защиты горняков на основе противогазов.

Если начать зачитывать вслух названия отчётов НИГРИЗолото за 1941–1945 гг., они зазвучат почти как сводки Информбюро о ситуации на фронтах Великой Отечественной войны. Это – эхо многотрудной жизни на глубокой линии обороны, где Победу над врагом приближали работники горнорудных предприятий, сотрудники научно-исследовательских опорных горных станций и полевых геологических партий. Вот названия лишь некоторых из их исследований с именами исполнителей.

- Работы горного сектора НИГРИЗолото (краткая хронологическая выборка)

- 1941 год. В. А. Сипягин, Н. Е. Вараксин. Изыскание методов борьбы с пылью в подземных горных выработках.

- 1941 год. М. И. Ермоленко. Выбор рациональной схемы вентиляции для рудников «Береззолото».

- 1942 год. В. А. Сипягин. Изготовление и внедрение респираторов «НИГРИЗолото» на Белоусовском руднике и внедрение их на рудниках комбината Алтайполиметалл.

- 1942 год. А. А. Скочинский, М. Е. Гердов, Г.Д. Лидин, И. М. Шульман. Исследование процесса образования мёртвого воздуха в атмосфере горных выработок меднорудных шахт. Красногвардейский рудник.

- 1943 год. М. И. Ермоленко, М. С. Апакова. Оказание технической помощи по улучшению проветривания подземных горных выработок на шахтах «Дегтярстроймедьруды».

- 1944 год. М. П. Лебедев. Рационализация систем разработок рудника Ниттис-Кумужье.

- 1945 год. А. Е. Лисневский. Рационализация вентиляции на руднике им. Кирова, комбината «Джетыгарзолото».

- 1945. Д. Б. Россов. Упорядочение пневматического хозяйства и процесса бурения на предприятиях «Балейзолото».

- Работы геологоразведочного сектора НИГРИЗолото (краткая хронологическая выборка)

- 1941–1942 гг. П. С. Бернштейн. Геология, генезис и перспективы Ворошиловского золоторудного месторождения Мынского прииского управления треста Амурзолото. (Бассейн реки Селемджа).

- 1941–1942 гг. Н. И. Бабинцев, Д. А. Тимофеевский, Л. Ф. Айнберг, С. С. Боришанская, Б. П. Ребрин, В. А. Поликарпова. Геолого-структурное и минерало-петрографическое описание золоторудного Дарасунского золото-мышьякового месторождения и его оценка.

- 1941–1942 гг. Б. Н. Красильников. Комплексная геологическая съёмка бассейна верхнего течения рр. Б. Патома и Вачи. Масштабы 1:50 000 и 1:200 000.

- 1941–1942 гг. С. С. Лапин, С. Я. Лапина. Геоморфология и россыпи Тыркандинского золотопромышленного района треста «Якутзолото».

- 1942 г. Г. Л. Юдин, Н. С. Каткова, В. И.Соболевский. Геолого-промышленная оценка Кумбельского золото-шеелитового месторождения и оценка перспектив района для расширения добычи шеелита и золота из рудных и россыпных месторождений.

- 1942 г. Ф. А. Ферьянчич, В. Д. Тяжелов, А. Ф. Сгибнева, М. А. Поликарпова. Технологическая схема получения цианплава и опыты по получению азота из воздуха без применения машины Линде.

- 1942–1943. М. Б. Бородаевская, А. П. Переляев, А. С. Жукова. Геологическое описание Кировского золоторудного месторождения на Южном Урале как основа для оценки его геологических перспектив.

- 1942–1943 гг. Д. А. Зенков. Методика геологического обслуживания действующих рудников медной и полиметаллической промышленности.

- 1942–1943 гг. В. И. Седова. Геофизические работы в районе Салаирского, Христиновского и Егорьевского приисков. Поиск древних россыпей Салаира геофизическими методами.

- 1944–1945 гг. В. М. Славин, В. И. Соболевский, И. А. Преображенский. Россыпные месторождения золота территории комбината Минусазолото.

- 1944–1945 гг. Н. И. Бабинцев, А. И. Казаринов, Л. Ф. Айнберг, Г. Д. Карамышева, Е. И. Баранова. Геологическая съёмка и поиски золота в Кузеевско-Посолнинском районе треста Енисейзолото.

- 1944–1945 гг. Н. А. Никифоров. Геофизические исследования в области золоторудных сульфидных месторождений Южного Урала.

Даже многократно сокращённый перечень исследований геологоразведочного сектора НИГРИЗолото свидетельствует о развёртывании сотрудниками института крупной работы по региональному изучению россыпной золотоносности на основе анализа и обобщения материала, накопленного в предвоенные годы. Такие исследования приобрели исключительное значение в свете истощения государственных золотых резервов: страна тратила огромные средства на военные нужды, в частности на приобретение промышленного оборудования, различных материалов, продовольствия, поставляемых США и Великобританией. Весной 1943 г. из СССР в США было отправлено 1300 т золота. Необходимо было срочно наращивать добычу этого металла.

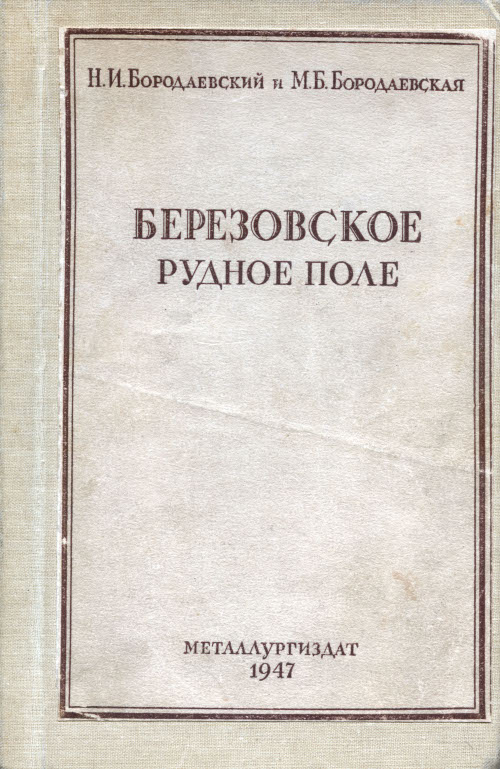

В начале войны Урал стал основным поставщиком сырья для эвакуированных в этот регион металлургических предприятий, возросла его роль в создании военно-промышленной базы страны. После оккупации Германией Северного Кавказа, где располагалось крупнейшее в нашей стране Тырныаузское месторождение вольфрама и молибдена – минерального сырья стратегического назначения – геологам золотой промышленности было предписано развернуть поиски месторождений этих металлов в золотоносных районах Урала, Казахстана, Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Н. И. Бородаевский исследовал золото-шеелитокварцевые жилы в районе Берёзовского рудника, и здесь началась добыча вольфрамовой руды, которую срочно поставляли на металлургические заводы.

В 1947 г. издана монография «Берёзовское рудное поле» Н.И. Бородаевского и М. Б. Бородаевской(1947 г.), ставшая на долгие годы образцом всестороннего изучения золоторудного месторождения. Берёзовское месторождение сочетает в себе многие типичные для Урала геологические структуры, так как обладает необычно большими размерами (площадью около 100 кв.км), разнообразной, богатой минералогией и петрографией, почти лишено коренных обнажений. Работа Бородаевских по передокументации эксплуатировавшихся в начале XX в. шахтных горизонтов, опорных глубинных разрезов и детальных погоризонтных планов, составлению геолого-петрографических и структурных карт разного масштаба (пятидесяти-, двадцати-, десятитысячного) была пионерной. И до сих пор трудно повторить такое исследование, хотя оно проводилось в полные лишений предвоенные и военные годы.

Сотрудники геологоразведочного сектора НИГРИЗолото работали по всей стране с большой отдачей: геофизические работы в Салаирском бокситоносном районе позволили вдвое увеличить его разведанные запасы, геоморфологическая ревизия россыпных месторождений Центрального Алдана выявила новые разведочные объекты так же как исследования во многих других восточных районах страны.

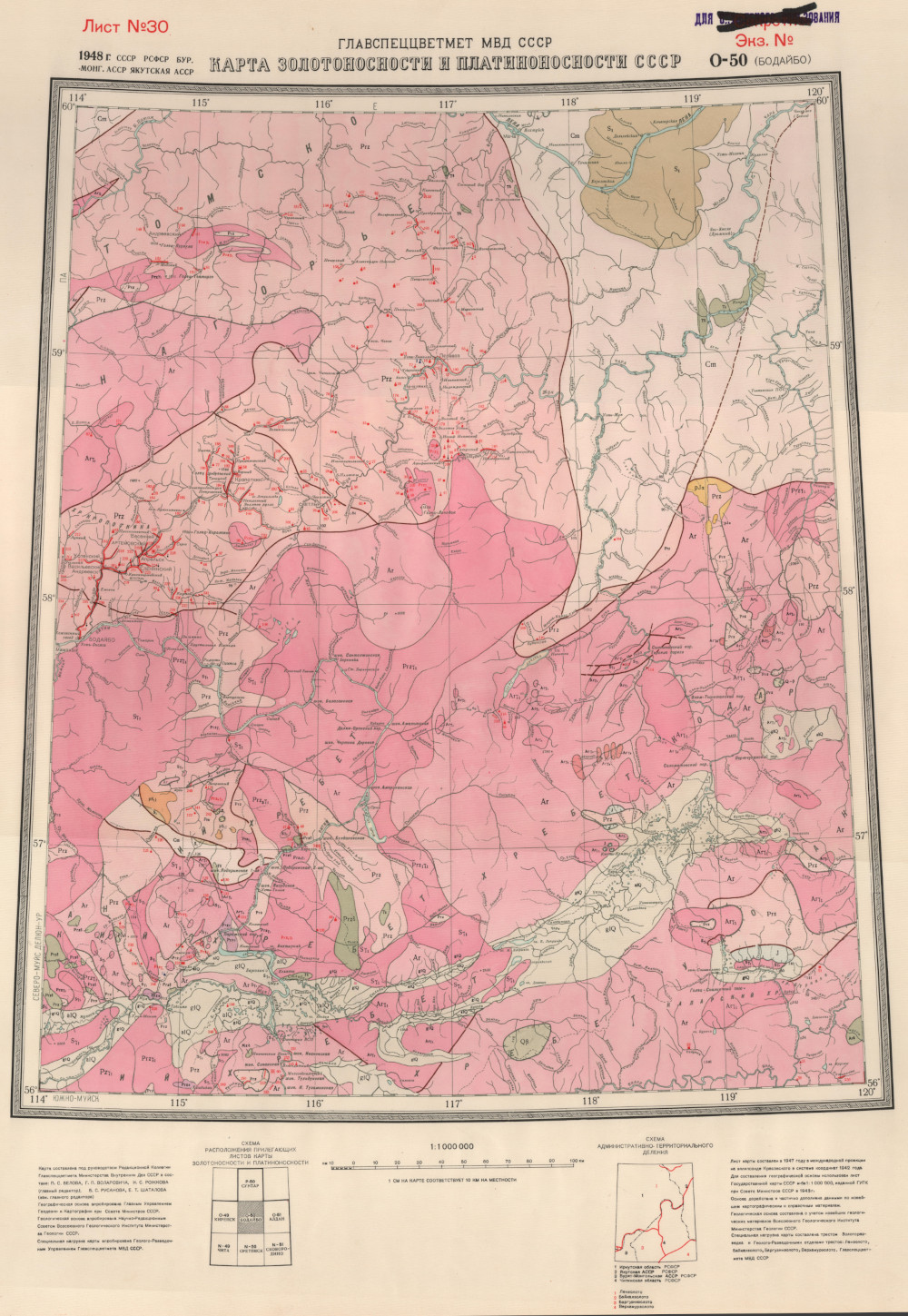

Первая карта золотоносности и платиноносности СССР масштаба 1:1 000 000

В 1942–1945 гг. сотрудник НИГРИЗолото Г. П. Воларович, работавший во время войны в тресте «Золоторазведка», составил первую карту золотоносности СССР в масштабе 1:5 000 000: на неё были нанесены все известные россыпные и рудные проявления золота, объединённые в 350 золотоносных районов. Однако подробная инветаризация перспективных объектов требовала более масштабной работы, и она была осуществлена в кратчайшие сроки при активном участии Г. П. Воларовича и сотрудников НИГРИЗолото Б. С. Русанова и Е. Т. Шаталова, предложивших составить карту золотоносности СССР на геологической основе масштаба 1:1 000 000. Карту подготовили к 1947 г., её главным редактором стал заместитель начальника «Главзолото» (будущий директор ЦНИГРИ) И. С. Рожков. К каждому листу прилагались многотомные таблицы с краткой характеристикой объектов рудной и россыпной золотоносности и платиноносности. Для площадей, металлоносность которых была изучена особенно детально, сотрудники НИГРИЗолото составили карты-врезки масштаба 1:200 000 на геологической основе.

В 1951 г. завершена работа над первой картой золотоносности и платиноносности СССР на геологической основе масштаба 1:1 000 000. Её составление и полная инвентаризация на этой основе всех золотых объектов страны, определение их перспективности были необходимы для расширения в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время геологразведочных работ на золото. Работу по созданию карты инициировали сотрудники НИГРИЗолото Г.П.Воларович, Борис Сергеевич Русанов и Евгений Трофимович Шаталов, ставшие членами редколлегии. Главным редактором карты стал будущий директор ЦНИГРИ И. С. Рожков. Б. С. Русанов отвечал за создание географической основы карты и за издание более 50 её листов в международной разграфке, Г. П. Воларович и Е. Т. Шаталов собрали и обобщили геологическую информацию обо всех вынесенных на карту проявлениях рудной и россыпной золотоносности и платиноносности. Все члены редколлегии были удостоены Государственной премии.

Расширение сферы ответственности НИГРИЗолото

В 1941–1945 гг. в сферу ответственности института, помимо задач золотой промышленности, входило обслуживание всех отраслей цветной металлургии. В 1947 г. специальным постановлением Совета Министров СССР в НИГРИЗолото было создано новое направление – научные исследования в области технологии обогащения золотосодержащих руд, песков и металлургии золота. В 1950 г. начались научно-исследовательские работы по геологии месторождений алмазов. В марте 1951 г. директором НИГРИЗолото стал Е. А. Савари, осуществивший комплексное развитие института : наряду с технологическими исследованиями развиваются геологические, минералогические, геофизические, химико-аналитические, горно-буровые, экономические направления, расширяется фронт исследований технологов. С 1953 г. за НИГРИЗолото закрепили исследовательские задачи в медной, свинцово-цинковой и, временно, редкометалльной подотраслях цветной металлургии, а также проведение геолого-экономической оценки месторождений цветных и благородных металлов.

В первой половине 1950-х годов НИГРИЗолото активизировал региональные исследования в золотоносных районах страны. При полном одобрении академика В. А. Обручева, проявлявшего большое внимание к работе НИГРИЗолото, издано первое многотомное сводное монографическое описание «Геология главнейших золоторудных месторождений СССР» с отметкой «Для служебного пользования». Так, в эту серию вошли монографии «Золоторудные месторождения Восточных Саян» (1950) Д. А. Тимофеевского с коллегами и «Золоторудные месторождения Центрального Алдана» (1951) Н. В. Петровской и А. И. Казаринова. Геологическое строение Центрального Алдана Андрей Иванович Казаринов с коллегами изучал начиная с 1946 года, детально исследовал Лебединское рудное поле. Глубокие знания позволили ему обосновать перспективы поисков золотого оруденения в районе ключа Бокового, что в дальнейшем способствовало открытию Куранахского месторождения – одного из крупнейших отечественных золоторудных объектов. В 1957 году А.И. Казаринов совместно с научными сотрудниками ЦНИГРИ (НИГРИЗолото) Л. Я. Лапиной и С. С. Лапиным стал первооткрывателем Куранаха.

Разворачивались исследования в Забайкалье: Д. А. Тимофеевский с коллегами изучали Дарасунское золоторудное месторождение, М. Б. Бородаевская исследовала золотой рудник Ключи. Продолжались работы в Ленском золотоносном районе, Баргузинской тайге…

В 1957 году НИГРИзолото переименован в Центральный горноразведочный институт цветных, редких и благородных металлов – ЦНИГРИ. В дальнейшем задачи института расширились, неоднократно менялись ведомственное подчинение, структура, но неизменными остались практическая направленность научных исследований, тесная связь с геологоразведочным и горнорудным производством.