Вехи развития нашего института – отражение исторических перемен в жизни огромной страны, во имя процветания которой трудится его коллектив. Золотой век советской геологии (1965–1985 гг.) – время активного роста всех подразделений ЦНИГРИ, вошедшего в число ведущих государственных учреждений геологоразведочной отрасли России. В эти годы институтом руководили член-корреспондент АН СССР Иван Сергеевич Рожков (1964–1971), затем доктора геолого-минералогических наук Петр Филиппович Иванкин (1972–1980) и Валерий Александрович Нарсеев (1980–1988). В 1972 г. постановлением ГКНТ СССР ЦНИГРИ присвоен статус головной организации Министерства геологии по золоту, платине, меди, свинцу, цинку, никелю, кобальту и алмазам, а также по технике и технологии горно-разведочных работ и ряду других направлений. К концу 1980-х годов ЦНИГРИ превратился в разветвлённый научно-производственный центр для решения крупных отраслевых и региональных задач. Интересной страницей его истории стали исследования по геологии, методам прогноза, поисков и созданию технических средств добычи минерально-сырьевых ресурсов Мирового океана.

В 1980-е годы численность сотрудников ЦНИГРИ, в том числе трудившихся в девяти филиалах института, достигала 3000, включая 400 кандидатов и докторов наук. Широкий комплекс исследований и сообщество высококвалифицированных специалистов, с чьим мнением считались руководители, определявшие политику проведения геологоразведочных и горно-буровых работ, – ценный капитал, который удалось сохранить в годы перехода страны к рыночным отношениям и в начале XXI века.

Исследования нашего института на протяжении золотого века советской геологии – тема неисчерпаемая. Отчасти она раскрыта в книге «Время ЦНИГРИ» (2020) В 1960–1980-е годы лидерами в области изучения коренных месторождений благородных металлов последовательно становились Н. И. Бородаевский и М. Б. Бородаевская, С. Д. Шер, Г. П. Воларович, А. И. Казаринов, Д. А. Тимофеевский, Н. А. Фогельман, П. Ф. Иванкин, В. А. Нарсеев, М. М. Константинов, Ю. И. Новожилов, Ю. М. Щепотьев, Н. К. Курбанов, Г. М. Левитан.

Оригинальные подходы к исследованию россыпей золота внедрены в практику поисковых и геологоразведочных работ сотрудниками института С. Г. Мирчинк, Е. Я. Синюгиной, Ю. П. Казакевич, И. С. Рожковым, И. Б. Флёровым, Н. М. Риндзюнской и др.

Целая плеяда специалистов ЦНИГРИ – Б. И. Прокопчук, В. С. Трофимов, Г. В. Писемский, М. П. Метёлкина, Е. В. Францессон, А. А. Фельдман, В. И. Ваганов, Ф. В. Каминский, С. С. Горохов, И. П. Илупин, А. А. Константиновский – плодотворно исследовала месторождения алмазов

Сложились особые школы ЦНИГРИ в области изучения месторождений цветных металлов: медно-никелевых (М. Н. Годлевский, А. Д. Баталиев, В. В. Юдина, В. К. Степанов, Д. М. Туровцев, А. П. Лихачёв, В. И. Кочнев‑Первухов, О. М. Конкина, Е. С. Заскиндд и др.), медно-колчеданных (М. Б. Бородаевская, Л. И. Яковлев, А. И. Кривцов, А. И. Шмидт, А. Н. Барышев, Н. К. Курбанов, О. В. Минина, А. Г. Волчков и др.), полиметаллических (Д. И. Горжевский, Г. В. Ручкин, В. Б. Чекваидзе, И. З. Исакович, Е. И. Филатов, А. И. Донец, В. В. Кузнецов и др.), медно-порфировых (А. И. Кривцов, И. Ф. Мигачёв, С. Т. Агеева, О. В. Минина, Ю. К. Кудрявцев и др.).

В сфере генетической и прикладной минералогии лидерами в 1960–1980-е годы становились сотрудники ЦНИГРИ Н. В. Петровская, В. А. Новиков, Л. А. Николаева, П. С. Бернштейн, Г. С. Румянцев, Р. А. Амосов, С. В. Яблокова, С. Г. Кряжев и др.

Крупнейшими отечественными специалистами в области методики поисков и разведки, подсчёта запасов и геолого-экономической оценки месторождений по праву считаются сотрудники ЦНИГРИ А. П. Божинский, П. Л. Каллистов, М. П. Просняков, И. З. Самонов, В. Н. Иванов, В. В. Стефанович, Ю. М. Щепотьев, Б. И. Беневольский, И. А. Карпенко, В. И. Куторгин,

Весомый вклад в развитие горнодобывающей отрасли в XX–начале XXI вв. внесли специалисты ЦНИГРИ в области обогащения минерального сырья (Е. А. Савари, В. И. Зеленов, А. И. Берлинский, Н. Г. Клименко, А. И. Никулин, Г. В. Седельникова, А. И. Романчук, В. П. Ивановская и др.), аналитических исследований пород и руд (Ф. А. Ферьянчич, Н. В. Маркова, Э. Е. Раковский, Э. П. Здорова, А. В. Мандругин и др.), геофизических методов и аппаратуры и интерпретации геофизических данных (В. И. Седова, А. А. Фельдман, Б. В. Рогачёв, П. С. Ревякин, А. А. Солодов, А. Д. Петровский, В. И. Векслер, Е. М. Ершов, А. Ф. Постельников, В. И. Пятницкий и др.), техники и технологии горно-разведочных и буровых работ, охраны труда (П. Д. Луневский, В. А. Сипягин, Н. А. Александров, И. Н. Засухин, В. П. Кренделев, Б. П. Макаров, Ю. Т. Смирнов, В. М. Минаков, В. А. Хорев).

Научный фундамент инновационных разработок ЦНИГРИ на рубеже XX и XXI веков постепенно формировался с конца 1950-х годов и на протяжение золотого века советской геологии. Подобно богатым россыпям, генетически связанным с коренными источниками, большинство новейших достижений ЦНИГРИ стали возможны благодаря заделу, созданному основателями его научных школ и их последователями. Результаты обширных исследований сотрудников первого и второго поколений института отражены в сборниках «Труды ЦНИГРИ», научных статьях в отраслевых журналах и монографиях.

Во второй половине XX в. в ЦНИГРИ постепенно сформировались особая научная школа, развивавшая в теории и на практике принципы рудноформационного анализа в специальной металлогении и минерагении алмазов, благородных и цветных металлов. Благодаря ярким представителям этой школы сформировались методические подходы к прогнозу поискам и оценке месторождений.

Тесная связь глубоких научных исследований и нужд геологоразведочной и горнорудной практики, отличающая ЦНИГРИ с момента его образования до наших дней, предопределила характер и направленность работ. Специалистов института всегда отличала тщательность в изучении месторождений, детальная работа с фактическим материалом, включающая охват максимально возможного количества данных и стремление к исчерпывающей диагностике пород, фаций, формаций, последующих дислокационных и метаморфических преобразований пород. Обобщение накопленных материалов закономерно привело к созданию технологий прогноза, поисков и оценки месторождений цветных и благородных металлов и алмазов. С 1983 г. в ЦНИГРИ сформировалось новое направление – создание геолого-поисковых моделей рудно-металлогенических категорий под руководством заместителя директора по научной работе (в 1981–1984 и 1991–2010 гг.), доктора геолого-минералогических наук Анатолия Ивановича Кривцова. И в1990-е годы сложилась оригинальная научная школа разработки геолого-генетических, параметрических и других моделей месторождений, были сформированы компьютерные банки данных для совершенствования технологий прогноза, поисков и разведки месторождений Сохранив ключевые кадры и традиции ЦНИГРИ продолжил работу по укреплению минерально-сырьевого суверенитета России на рубеже XX и XXI веков.

В этот плодотворный период ЦНИГРИ возглавляли доктор геолого-минералогических наук Игорь Федорович Мигачёв, директор в 1989–2012 гг., доктор экономических наук Борис Константинович Михайлов, директор в 2012–2015 гг. , Анатолий Иннокентьевич Иванов, директор в 2015–2018 гг.

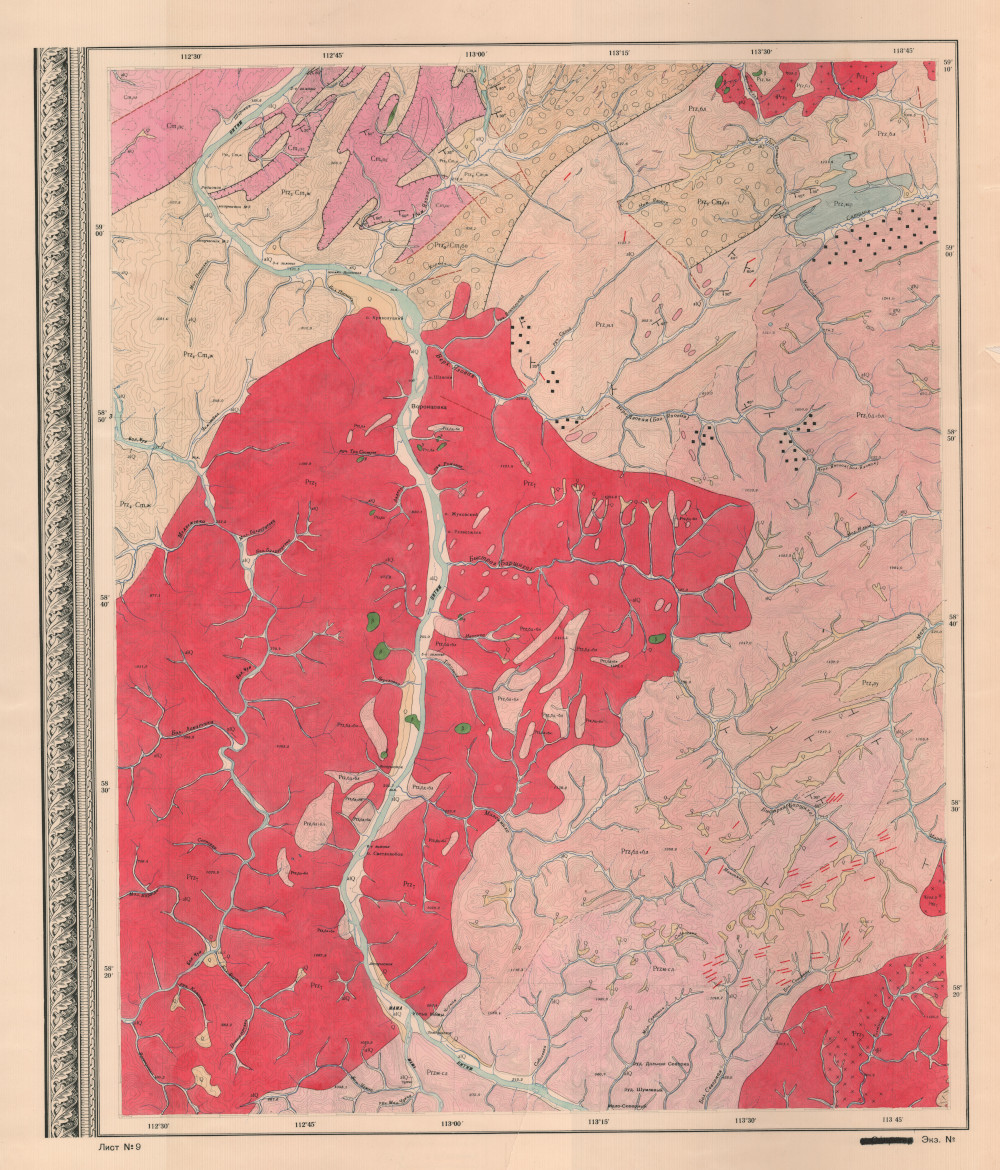

Вклад ЦНИГРИ в работу над Геологической картой СССР масштаба 1:200000, 1-е издание.

В 1971 году полностью завершена работа сотрудников Ленской экспедиции ЦНИГРИ над составлением листов Государственной геологической карты СССР (М 1:1:200 000), охватывающих всю территорию Ленского золотоносного района. Участие в государственных геологических съёмках никогда не входило в задачи ЦНИГРИ, ответственного только за составление специализированных карт, и названная работа была проведена исключительно по инициативе института, который располагал многолетними уникальными полевыми материалами и доказал необходимость скорейшего издания среднемасштабной карты Ленского района.

Научный коллектив под руководством Ю. П. Казакевич и С. Д. Шера выполнил масштабные высококачественные геолого-геоморфологические работы в 1950–1961 гг. Сложной задачей было объединение листов карты, и эту работу прекрасно выполнила Т. П. Жаднова. Карта была утверждена научно-редакционным советом ВСЕГЕИ, главного учреждения страны по геологическим съёмкам, и издана на Ленинградской картографической фабрике.

Пионерная работа о глобальных закономерностях размещения золотых месторождений в геотектонических областях материков

В 1972 г. вышел первый том монографии ведущего научного сотрудника ЦНИГРИ доктора геолого-минералогических наук С. Д. Шера «Металлогения золота», в которой автор вывел ряд оригинальных положений о направленности развития земной коры. В1974 г. был издан второй, завершающий том. В своей монографии С. Д. Шер впервые провёл металлогеническое районирование Земли по золоту с выделением 27 золотоносных провинций. В его работе обобщён огромный материал. Полученные выводы стали возможны благодаря исследованиям, проводимым автором совместно с коллегами ЦНИГРИ, начиная с 1965 г. Кроме того, С. Д. Шер, свободно читавший на английском, французском, немецком языках, проанализировал обширный материал по месторождениям мира и оперировал данными примерно по 1000 месторождений.

В отличие от авторов предшествовавших обобщающих сводок С.Д.Шер выявил общеглобальные закономерности размещения золотых месторождений в геотектонических областях материков. Для каждой золотоносной провинции или группы однотипных провинций он с разной степенью детальности рассмотрел распространённые или преобладающие типы коренных месторождений золота, их положение в литолого-стратиграфическом разрезе, соотношение с магматическими образованиями и тектоническими элементами, указал на особенности геологической обстановки локализации и минералого-геохимическую специфику месторождений.

Масштабные исследования медноколчеданных месторождений Советского Союза в конце 1950-х – 1970-е годы

Организовав многолетнее комплексное тщательное изучение медно-колчеданных месторождений Урала, Кавказа, Рудного Алтая, Забайкалья, геологи ЦНИГРИ во главе с М. Б. Бородаевской собрали и обобщили данные, которые подтвердили гипотезу вулканогенно-осадочного генезиса колчеданов девонского возраста. Материалы исследований подытожены в книге «Колчеданные месторождения мира» (1979) под ред. академика В. И. Смирнова и более ранних публикациях.

Являясь куратором Мингео СССР по меди, М. Б. Бородаевская провела в конце 1970-х годов ряд экспертных советов по медным рудам Урала, и обобщенные материалы этих советов стали основой для определения стратегии поисковых и разведочных работ на медные руды в этом регионе.

Масштабные исследования медно-порфировых месторождений Советского Союза.

В рамках разработки принципов прогнозирования районов с медно-порфировым оруденением А. И. Кривцов представил в 1976 году актуальную до сегодняшнего дня типизацию месторождений медно-порфирового семейства на геотектонической основе. Комплекс прогнозно-поисковых признаков этих объектов нашёл отражение в ряде публикаций. Возникла необходимость апробации разработанных принципов и соответствующих методических приемов прогнозирования на представительных «полигонах», и в качестве таковых выбрали Южный Урал и Северный Казахстан. Вскоре география работ была расширена. Геологи ЦНИГРИ выявили закономерности размещения медно-порфировых месторождений в Казахстане, Узбекистане, Забайкалье, Туве, на Южном Урале, Малом Кавказе, Камчатке, оценили их золотоносность. Тогда были заложены долгосрочные перспективы расширения поисков медно-порфировых месторождений в странах СНГ.

Изучение руд золотосеребряных месторождений

Одной из интереснейших и масштабных задач технологов ЦНИГРИ в 1970-е годы стало изучение руд золотосеребряных месторождений (Многовершинного, Дукатского, Кубака, Агинского и др.), открытых на северо-востоке страны. Специалисты ЦНИГРИ предложили индивидуальные научно-обоснованные технологические схемы обработки для всех выявленных при исследовании типов золотосеребряных руд. Как писал Евгений Андреевич Савари, «эффективность схем была повышена путем включения новых способов обработки, таких как пенная сепарация, флотоотсадка, флотация хвостов цианирования и т.д. … Начатые в институте работы по технологической оценке золотосеребряных руд новых месторождений убедительно показывают, что эти руды являются весьма перспективным типом минерального сырья…». К аналогичному выводу специалисты ЦНИГРИ пришли и в отношении упорных золото-мышьяковых руд Олимпиадинского, Нежданинского, Майского, Бакырчиского, Высоковольтного, Кокпатасского и других золоторудных месторождений подобного генезиса, решив проблему их переработки благодаря сотрудничеству с микробиологами и биотехнологами. В Тульском филиале института в 1974 г. была создана первая в СССР полупромышленная биогидрометаллургическая установка. Этими исследованиями технологов руководила Г. В. Седельникова, курировал работу Е. А. Савари.

Изучение океанических железомарганцевых конкреций в рамках общегосударственной комплексной программы исследований и использования Мирового океана

Эта программа, развёрнутая в интересах науки и народного хозяйства, была утверждена Постановлением Госплана и ГКНТ СССР в начале 1980-х годов. Проблематику технологической переработки железомарганцевых конкреций возложили на ЦНИГРИ. Научный коллектив технологов инстиута успешно решил поставленную задачу, предложив оптимальную технологию переработки железомарганцевых образований океана.

Программа «Оливин» – масштабные поиски месторождений минералов платиновой группы

В 1984 году в ЦНИГРИ под руководством доктора геолого-минералогических наук А. И. Кривцова была разработана программа под кодовым названием «Оливин» – план всеобъемлющих исследований отечественных месторождений минералов платиновой группы. Эта работа стала возможна благодаря обобщению данных, полученных ведущим сотрудником ЦНИГРИ профессором М. Н. Годлевским и его учениками в ходе планомерной проработки россыпного и коренного платинометального оруденения сульфидных медно-никелевых месторождений (Норильского, Печенческого, Мончегорского, Воронежского), массивов центрального типа (Кондёрского и Ипатнинского), расслоенных мафит-ультрамафитовых массивов Карело-Кольского региона, платиноносных россыпей Урала, Центрального Алдана, Тувы, Кузнецкого Алатау и Корякии.

В 1985 г. сотрудники института составили карту никеленосности и платиноносности СССР масштаба 1:2 500000. Программа «Оливин» позволила активизировать исследования по всей стране. При её реализации изучена, оценена и разведана с подсчётом запасов и защитой в ГКЗ крупнейшая россыпь массива Кондёр, выявлена новая Меймеча-Котуйская платиноносная провинция, открыто Луккулайсваарское месторождение минералов платиновой группы, рекомендовано проведение работ на россыпную платину в Корякии и на Камчатке (Палано-Ватынская зона), подготовлены методические руководства по количественной оценке ресурсов платиноидов.

Атлас многофакторных прогнозно-поисковых моделей золоторудных месторождений

В 1989 г. ЦНИГРИ выпустил «Атлас многофакторных прогнозно-поисковых моделей золоторудных месторождений». Это – труд 20-ти ведущих специалистов института, в котором сконцентрирован и обобщён огромный фактический материал по важнейшим коренным месторождениям золота СССР. До настоящего времени по содержательности, уровню исполнения и охвату основных геолого-промышленных типов месторождений страны Атлас не имеет аналогов. Дальнейшие исследования института сопровождались разработкой серий атласов по геолого-генетическим (Н. К. Курбанов и др.), параметрическим (А. И. Кривцов, Г. В. Ручкин), разведочным моделям (В. Н. Иванов, В. И. Куторгин, М. Ю. Катанский). Совокупность этих работ позволила специалистам ЦНИГРИ во главе с доктором геолого-минералогических наук А. И. Кривцовым создать новое научное направление в моделировании рудных объектов.

Программа «Платина России»

В 1992 г. под руководством заместителя директора ЦНИГРИ А. И. Кривцова в институте была развёрнута программа «Платина России», ставшая естественным продолжением программы «Оливин», также разработанной в ЦНИГРИ. В 1994 г. сотрудники института составили карту платиноносных формаций России масштаба 1:500000 и показали значительные перспективы поисков месторождений минералов платиновой группы в разных регионах страны. В качестве первоочередных объектов для изучения были выбраны гипербазитовые пояса Корякии, Камчатки и Шантарских островов (россыпи), габбро-норит-долеритовые массивы Таймыра, лейкогаббро северного фаса Норильского плато, расслоенные массивы Карело-Кольского региона и черносланцевые формации Карелии и Забайкалья. Вплоть до 2005 г. специалисты ЦНИГРИ вели исследования в Корякии, на Камчатке, в Карело-Кольском регионе в рамках программы. Аналогичные работы выполнены за рубежом на гипербазитовых поясах Аляски. Попутно специалисты института систематизировали материалы с составлением каталога площадей России, перспективных с точки зрения поиска минералов платиновой группы. В результате концентрации усилий на исследовании платиноносности расслоенных мафит-ультрамафитовых плутонов и россыпеобразующих массивов в ЦНИГРИ созданы геологические и прогнозно-поисковые модели таких объектов, успешно применяемые на практике.

Подготовка и публикация работы «Экзогенная золотоносность и платиноносность РФ – комплект карт»

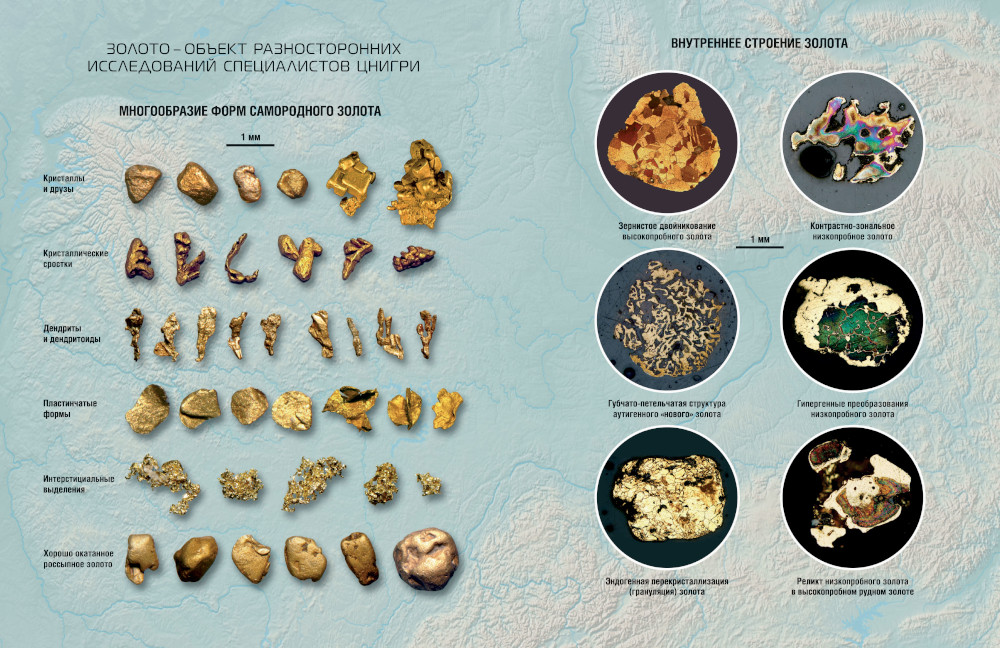

Многолетние исследования типоморфизма самородного золота позволили внедрить в практику прогнозно-поисковых работ новое научно-прикладное направление – применение индикаторных признаков золота для реконструкции условий формирования руд и россыпей. Был создан банк типоморфных признаков самородного золота 1500 россыпей и 120 рудных месторождений, который послужил основой для отображения на специализированных картах обобщённых сведений о рудно-формационных типах источников питания россыпей и особенностях золота. Собранная информация представлена и в комплекте карт «Экзогенная золотоносность и платиноносность Российской Федерации» масштаба 1: 2 500 000, подготовленном и изданном специалистами ЦНИГРИ под редакцией А. И. Кривцова и И. Ф. Мигачева в 1995–1996 гг. В комплект, помимо карты экзогенной золотоносности и платиноносности РФ, включены карты зон россыпной золотоносности РФ, перспектив экзогенной золотоносности РФ, геоэкологических условий освоения золотороссыпных районов РФ. На каждой из карт отpажены пpостpанственное положение экзогенных объектов золота и платины pазного pанга в геологических и геомоpфологических стpуктуpах и металлогенических зонах, их возpастные, моpфогенетические, минеpалогические и дpугие особенности, а также состояние минеpально-сыpьевой базы местоpождений. Кроме того, на картах выделены пеpспективные площади для поисков pоссыпей и золотоносных коp выветpивания с отобpажением их основных пpогнозных хаpактеpистик. Специалисты института составили кадастp pоссыпных местоpождений золота, котоpый служит основой банка данных по pоссыпям России. В 2001 г. работа сотрудников ЦНИГРИ «Экзогенная золотоносность и платиноносность Российской Федерации – комплект карт» (авторы Ю. М. Дауев, М. М. Константинов, В. И. Кочнев-Первухов, А. И. Кривцов, В. В. Кузнецов, Е. В. Матвеева, И. Ф. Мигачев, О. С. Набровенков, Л. А. Николаева, В. Н. Новиков, Н. М. Риндзюнская, Г. В. Ручкин, Н. А. Черемисина, С. В. Яблокова, Б. А. Яцкевич) удостоена премии Правительства России.

Первый обобщающий труд об основах прогнозирования месторождений алмазов

В 2000 году вышла из печати монография ведущего научного сотрудника ЦНИГРИ доктора геолого-минералогических наук В. И. Ваганова «Алмазоносные месторождения России и Мира». Автор впервые в систематизированном виде представил теоретические основы и технологию применения системы прогнозирования коренных месторождений алмазов. В. И. Ваганов включил в монографию разработанную им новую геолого-промышленную классификацию месторождений и обобщенные прогнозно-поисковые модели алмазоносных минерагенических таксонов различного ранга. Наконец, в книге показаны созданные В.И. Вагановым петрологические модели формирования алмазов, алмазоносных кимберлитов и ломпроитов, предложенная им геолого-эмпирическая модель кимберлитовой трубки. Основой этого энциклопедического труда стали материалы многолетних исследований автора, возглавлявшего отдел алмазов ЦНИГРИ в 1984–2019 гг.

Организация процесса научно-методического обеспечения и сопровождения геологоразведочных работ на ТПИ, выполняемых за счёт средств федерального бюджета

Учитывая ведущую роль ЦНИГРИ в создании и разработке оптимальных технологий ведения геологоразведочных работ на твёрдые полезные ископаемые, Государственная геологическая служба в 2001 году поручила возглавить важнейший прикладной научно-производственный процесс – научно-методическое сопровождение ГРР – нашему институту. В течение многих лет ЦНИГРИ обеспечивал методическое сопровождение работ на цветные, благородные металлы и алмазы, осуществлял общее руководство работами по Госзаказу, координацию и обобщение всех материалов, представленных соисполнителями – ВИМС, ИМГРЭ, ЦНИИГеолнеруд. Названные учреждения осуществляли методическое сопровождение геологоразведочных работ по видам ТПИ в соответствии со своей компетенцией.

В ЦНИГРИ для научно-методического сопровождения объектов геологоразведочных работ с первых дней было привлечено более 200 ведущих специалистов отраслевых НИИ, в том числе 44 доктора и 67 кандидатов наук.

Публикация атласа «Самородное золото России» на основе оригинальной базы данных по главнейшим золотоносным провинциям России

В 2003 году Л. А. Николаева, С. В. Яблокова и их коллеги опубликовали атлас «Самородное золото России», в котором обобщили собранные за несколько десятилетий сведения по типоморфизму золота. Признаковые модели золота, представленные в атласе, позволяют проводить экспрессную идентификацию изучаемых объектов уже на ранних стадиях геологоразведочных работ. В ЦНИГРИ разработана оригинальная методика и создана уникальная база данных с количественными характеристиками признаков золота более 1200 рудных и россыпных месторождений, что позволяет решать металлогенические, прогнозно-поисковые и оценочные задачи геологоразведочных работ в России и зарубежье, а также вести экспертно-криминалистические исследования, направленные на идентификацию и поиск аналогов похищенного металла.

В ЦНИГРИ сложилась оригинальная школа применения знаний о типоморфизме золота в геологии и криминалистике. Сотрудники ЦНИГРИ, владеющие оригинальной методикой использования типоморфизма золота для решения широкого круга задач, проводили обучение и консультации специалистов научных и производственных организаций Якутии, Сибири, Дальнего Востока, Камчатки, Средней Азии, Гвинеи, Мали, Танзании, Монголии, Чили, Венесуэлы, Гайаны и других российских и зарубежных

Первая долгосрочная государственная программа геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы РФ

В 2002 г. завершилась разработка проектов основных положений «Концепции обеспечения минерально-сырьевой безопасности России в условиях глобализации» и «Доктрины минерально-сырьевого обеспечения устойчивого социально-экономического развития России», выполненная с участием специалистов ЦНИГРИ. Согласно распоряжению Правительства РФ № 494 от 21.04.2003 г. итоговые документы получили статус «Основ государственной политики в области использования минерального сырья и недропользования» и стали определяющими при создании. «Долгосрочной государственной программы геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья» со сроками выполнения 2005–2010 гг. и до 2020 г. Роль координатора работ по составлению долгосрочной программы осуществил ЦНИГРИ.

Анализ перспектив отечественной МСБ в глобальной системе мирового минерально-сырьевого обеспечения начала XXI века

1 февраля 2002 года резонанс получила масштабная аналитическая работа исследовательского коллектива геологов с участием специалистов ЦНИГРИ, предложивших наиболее рациональные показатели баланса потребления и воспроизводства топливно-энергетического, металлического и неметаллического минерального сырья в РФ: Российский Союз товаропроизводителей удостоил сотрудников ЦНИГРИ Б. И. Беневольского С. С. Вартаняна, А. И. Кривцова, а также президента Российского геологического общества В. П. Орлова и заместителя министра природных ресурсов РФ А. Е. Наталенко звания лауреатов премии им. А. Н. Косыгина за большие достижения в решении проблем развития экономики России. Целью этой работы ЦНИГРИ стало научное обоснование и поддержание сбалансированного экономического и экологического развития страны в условиях мировой глобализации минерально-сырьевых баз, о чём заместитель директора ЦНИГРИ А. И. Кривцов впервые заявил в 2000 г. с высокой трибуны торжеств в честь 300-летия горно-геологической службы России, проходивших в Санкт-Петербурге.

Первая информационно-аналитическая система мониторинга минерально-сырьевой базы алмазов, благородных и цветных металлов РФ

27 февраля 2008 года длительная работа ЦНИГРИ по научному обоснованию, созданию и реализации системы прогноза и воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации была высоко оценена руководством страны: звания лауреатов премии Правительства РФ в области науки и техники за 2007 г. удостоены сотрудники института Б. И. Беневольский, С. С. Вартанян, В. И. Кочнев-Первухов, В. И. Куторгин, А. И. Кривцов, В. В. Кузнецов, И. Ф. Мигачёв, В. П. Новиков, Г. В. Ручкин и руководитель управления геологии твёрдых полезных ископаемых Федерального агентства по недропользованию Б. К. Михайлов.

Переоценка масштаба золотоносности месторождения мирового класса Сухой Лог

В 2010 году завершена работа по переоценке масштаба золотоносности крупнейшего в России месторождения мирового класса Сухой Лог (Иркутская область) с применением инновационных технологий. По разработанным технико-экономическим параметрам кондиций и пересчёту запасов общие масштабы месторождения (запасы + ресурсы) выросли в 2,8 раза (2956,4 т золота). И. А. Карпенко, Н. Г. Петраш, Д. А. Куликов с коллегами оценили ранее не учтённые запасы серебра – 1541 т при годовой производительности планируемого предприятия по золоту 58 т и по серебру 15 т. На ГКЗ Роснедр были утверждены новые запасы месторождения, сроки начала его промышленного освоения и определена горнодобывающая компания, получившая лицензию на эту работу.

Обобщение высококачественной геологической информации об отечественных золоторудных месторождениях, известных к началу XXI века

В 2010 г. под редакцией ведущего научного сотрудника ЦНИГРИ доктора геолого-минералогических наук М.М. Константинова опубликована монография «Золоторудные месторождения России», подготовленная авторским коллективом сотрудников института. Появление сводной работы по геологии отечественных золоторудных месторождений было остро необходимо и сохраняет актуальность до сегодняшнего дня, так как для расширения перспектив новых открытий в конкретных регионах требуется хорошо знать разнообразие свойственных им геологических обстановок и минеральных комплексов. В обобщающем труде специалистов ЦНИГРИ, проводивших многолетние исследования, представлены обширные данные обо всех золоторудных провинциях России, рудно-формационных и геолого-промышленных типах месторождений. Авторы охарактеризованы главнейшие месторождения 13-ти золотоносных провинций: позицию в региональных структурах, геологическое строение, рудно-геохимическую зональность, морфологию и строение рудных тел, стадийность минералообразования, элементы прогнозно-поисковой системы.

В 2015 году началось преобразование государственных научно-исследовательских учреждений в сфере геологии из федеральных унитарных предприятий в федеральные государственные бюджетные учреждения (ФГБУ).

Распоряжением правительства Российской Федерации от 6 декабря 2017 года № 2720-р подведомственный Роснедрам ФГУП «Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и благородных металлов» был преобразован в федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее информационно-аналитическое и опытно-методическое обеспечение геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, а также мониторинг недропользования.